Tomado de DESPACHO 505

Violeta Barrios de Chamorro vio entrar a su casa a una mujer hecha trizas, más delgada de que como la recordaba, sin habla. Desde que la vio supo qué hacer. Salió a su encuentro, la tomó de los hombros para evitar que perdiera el equilibrio, la acostó, le esponjo una almohada y la cubrió con una colcha. Sin decir una sola palabra la hizo dormir. Era una madre, consolando a otra que por entonces solo era Rosario Murillo, una secretaria desolada por una tragedia: su hijo había muerto.

Era diciembre de 1972. El país humeaba un desastre que alcanzó a miles en la capital, Managua, tras un terremoto que la devastó casi por completo. Un niño de año y medio identificado como Anuar Joaquín Hassan Murillo, fue sacado sin vida de los escombros de lo que fue una pared de la casa donde vivía con su madre Rosario y su padre, el periodista Anuar Moisés Hassan Morales, su pareja de Murillo en aquella época.

La pared se desplomó sobre la criatura y Rosario Murillo no lo volvió a ver vivo jamás. En cuanto supo la mala noticia, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, su jefe en el diario La Prensa, la mandó buscar, ordenó que la llevaran a su casa y le encomendó a su esposa, Violeta Barrios, el cuido de aquella la mujer que fue por muchos años una secretaria muy apreciada para la familia Chamorro-Barrios.

Doña Violeta -como el país entero le llamó como señal de respeto- tenía 43 años y para ella no pudo ser de otra manera: humana y tan sensible que admitía que cosas pequeñas y grandes la hacían llorar por igual, así fueran buenas o malas, como muchas que sufrió a la par de su esposo, perseguido hasta que la dictadura somocista le dio muerte al despuntar los días del año 1978, seis años después de aquel episodio.

Murillo, por su lado, apenas tenía 22 años, y su historia aún se escribe, aunque ya no es ni la sombra de la joven que, hace 52 años, encontró refugio en la casa de la familia Chamorro Barrios. Ahora, a sus 73, ha causado males que nadie podría imaginar: decenas de madres lloran a hijos asesinados por gatilleros bajo sus órdenes, ha desunido a familias enteras e instaurado un régimen de terror que alcanzó a los hijos de doña Violeta, víctimas de persecución, secuestro, encarcelación, destierro y confiscación. Todo esto provocó que la misma mujer que la consoló en el peor día de su vida también terminara en el exilio hasta morir a sus 95 años, este 14 de junio, en San José, Costa Rica, tras una larga enfermedad.

El amor que la arrastró al matrimonio

En ninguna biografía de doña Violeta se dice que ella llegó a ser política por decisión propia, ni en la que ella misma escribió en su libro “Sueños del Corazón”. La primera y más poderosa razón, fue la persecución, exilio, cárcel y después el asesinato de su esposo, el director del diario La Prensa, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal en una calle de Managua en tiempos de otra dictadura cruel y sangrienta: la de los Somoza. Para ella, fue un oleaje que irremediablemente la sacó de una vida que ella describió como sencilla, “demasiado buena” y mejor que la vida política.

Ella misma contó que conoció a Pedro Joaquín Chamorro Cardenal en una graduación en el Colegio Centroamérica, en Managua, a la que ella asistió para acompañar a uno de sus hermanos, debido a que la madre, guardaba un severo luto por la muerte temprana de su esposo, el padre de doña Violeta, que se rindió a un agresivo cáncer de pulmón. Pedro Joaquín quedó flechado a la primera, pero ni su buen parecido, ni los apellidos que cargaba llamaron la atención de la muchacha. Con la sencillez que siempre le caracterizó, llegó a decir que aunque le parecía guapo, era igual que el resto de los jóvenes que asistían al evento.

Chamorro Cardenal por su lado, entendió que seguirle el ritmo a aquella joven requeriría más que encanto. Necesitaba astucia porque, además de provenir de una familia terrateniente, era de campo, con otros gustos y otros hábitos. Además, residía en Rivas, a 101 kilómetros de la capital, donde él y su familia vivían. Para suerte del enamorado, un hermano de doña Violeta era su amigo y lo aprobó desde el primer momento.

Violeta Barrios de Chamorro nació en Rivas el 18 de octubre de 1929, el mismo año en que sus padres terminaron de construir una casona que en aquella ciudad no pasaba desapercibida. La vivienda llegó a parecerle tan grande que le gustaba “perderse” en ella después de las horas que pasaba en el piano. Su padre fue Carlos Barrios Sacasa, un conocido hacendado, y su madre Amelia Torres, una mujer que ella describió cómo una señora alta y blanca, apasionada y muy bien educada.

En su autobiografía, compartio que de ambos aprendió mucho: de ella la fuerza y la determinación y de él la autoridad que debe sostenerse con el ejemplo. Muchos pensarían en una infancia difícil en la que debía sobrevivir a tres hermanos: Carlos José, Manuel Joaquín y Ricardo, pero ella aseguró que no pudo ser más feliz, porque junto a ellos jugó béisbol y disfrutó de las aventuras de caza.

Desde aquella graduación en la que Pedro Joaquín la vio por primera vez, él convirtió a Rivas en un destino frecuente. Un día decía que iba invitado por su amigo para ir a cazar conejos o venados, otros para pasar un fin de semana en una de las fincas y olvidar el ajetreo de la capital y había giras sin más excusas que la admisión de estar enamorado. Siempre aprovechó para cortejarla y siempre obtuvo pocas esperanzas, según recordó doña Violeta. Eso hasta que el astuto enamorado fingió desinterés, dejó de escribirle y de llegar a Rivas.

Atrapada por el sentimiento de nostalgia por sus cortejos, ella se descubrió enamorada y lo aceptó cuando reapareció por sus tierras. El 19 de marzo de 1949, en la finca Amayo, propiedad de los Barrios-Torres, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal y Violeta Barrios Torres se comprometieron y anunciaron el matrimonio para el día de la Inmaculada Concepción, un 8 de diciembre del año siguiente, en 1950.

“Yo crecí con esa tía muy cariñosa, por cierto, que compartía aficiones como navegar y pasar tiempo en familia”, dice Juan Sebastián Chamorro García, sobrino político de doña Violeta. “Es difícil no pensar en ella como esa mujer muy nicaragüense que tenía la habilidad de caerle bien a todos con su forma de ser sencilla”, dijo el expreso político desde el exilio a dónde fue desterrado por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La unión entre Pedro Joaquín y doña Violeta duraría 27 años y traería a cuatros hijos consigo: Pedro Joaquín, Claudia, Cristiana y Carlos Fernando. Ambos estuvieron juntos “en aguas mansas y agitadas” por la vida política de la época, hasta que las balas de la dictadura los separaron. Doña Violeta no solo guardaría con esmero la muda ensangrentada de aquel 10 de enero trágico, también abrazó sus ideales, la lucha de su esposo contra los Somoza y decidió que aquella muerte, dejaría de ser solo la de un esposo para convertirse en un legado para un país al que le urgía una república.

Ella tenía 49 años cuando enviudó y supo entonces que su vida cambiaria, aunque ni ella, ni ningún otro en Nicaragua imaginó que tanto. Tenía sí una certeza: “No creo que un amor tan hermoso como el nuestro pueda repetirse jamás”, sentenció en “Sueños del Corazón” sobre lo que la unía a Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. Desde entonces, pareció atarse a una memoria que no se agotaría jamás y que sostuvo su juramento de no volverse a casar.

Su memoria la cuidó celosamente en lla vivienda en el Reparto Las Palmas, de Managua de donde fue sacada en octubre de 2023 para reunirse en el exilio con sus hijos. A quienes abrió sus puertas, pueden dar fe: fotos, objetos personales preciados y triviales del aguerrido director de La Prensa, están por toda la casa, incluso el Saab, el auto en el que sufrió el ataque. El lugar que funcionaba como oficina de Pedro Joaquín se mantenía intacto, convertido en un especie de museo delicadamente ordenado, incluso guardó las medias que vestía el día que lo mataron, así como la camisa ensangrentada, pantalón, faja, zapato y anteojos.

La cárcel, el exilio, un asesinato y un segundo destierro

Antes del asesinato de su esposo, doña Violeta lo visitó en cuatro ocasiones en las cárceles de la dictadura, a donde fue enviado por su lucha política y por las publicaciones en La Prensa: una en 1954, otra en 1956, después en 1959 y más tarde en 1967. Ella habló claro y sonante contra aquel régimen cuando tenía que hacerlo por las injusticias que cometían contra el padre de sus hijos, hizo maletas para acompañarlo en el exilio cuando hubo que huir y se fue con él cuando lo desterraron, una práctica de la dictadura de los Somoza que hoy reeditan corregida y aumentada Ortega y Murillo.

El asesinato de su esposo la desmoronó por completo, pero también le aclaró el camino que debía seguir. Ella misma admitió que bajo la amenaza en la que vivían era algo con lo que contaban, tanto así que ya habían adquirido un terreno en el Cementerio Occidental de Managua y hablaron del tema más de una vez.

Pero aunque dormían y amanecían con esa posibilidad a cuestas, el día que ocurrió fue arrollador para todos. Los devastó, pero ella entendió que no solo debía ir a recoger el cuerpo, había que recoger los ideales del mártir y unir las piezas de su lucha por las libertades públicas. Y lo hizo. Flanqueada por sus hijos con el ataúd de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal en brazos de gente que no había visto nunca, pero que se contaron en miles, recorrió las calles de Managua exigiendo justicia y el fin de la tiranía somocista. Eso ocurrió un año después, cuando un pueblo airado y dolido se unió de forma decidida a la lucha armada sandinista.

Doña Violeta y la traición de los comandantes

Ocho meses fueron suficientes para que doña Violeta y todo el país entendiera que Daniel Ortega y los nueve comandantes que llegaron uniformados y con armas al cinto a Managua un año antes, en julio de 1979, no tenían las intenciones de establecer en el país democracia y libertades públicas como lo habían prometido si caía la dictadura de la familia Somoza. Para muchos, el problema es que “los muchachos” creyeron que la lucha armada, les dio el derecho de hacer y deshacer en aquella Nicaragua todavía con heridas frescas.

Bajo su firma como directora del diario La Prensa, doña Violeta, no se los dejó pasar. Dijo estar consciente de que el país se enrumbaba al establecimiento de un régimen totalitario y como lo hizo su esposo contra los Somoza, “le sacó punta al lápiz” para criticar desde las páginas del diario los desmanes de los revolucionarios.

}Por ironías de la historia de este país convulso, el 19 de abril, pero de 1980, Violeta Barrios de Chamorro, abandonó la Junta de Gobierno a la que se integró junto a otros civiles a los que -igual que a ella- les fue difícil congeniar con los comandantes que se rehusaron a colgar el uniforme militar aunque se suponía que el país ya vivía tiempos de paz.

Fue entonces que Daniel Ortega fue puesto al frente de un gobierno que se radicalizó hasta el totalitarismo y mantuvo una guerra que dejó cerca de 150 mil víctimas entre muertos, mutilados, viudas y huérfanos, según un artículo que publicó en 1993 la revista de análisis Envío de la confiscada Universidad Centroamericana (UCA). Además, ordenó la toma por la fuerza de más de 20 mil propiedades, dividió al país y redujo a bajo cero las libertades públicas como lo hace hoy. Entonces, Ortega también destruyó la economía, tanto, que la hiperinflación llegó al 33.547% en 1988. El país estaba echado a perder otra vez.

Doña Violeta se vio de nuevo en otra cresta política cuando su nombre empezó a barajarse como una candidata para competirle el poder a Ortega en elecciones que se celebrarían en 1990 en un país otra vez exhausto y desangrado. Los comicios buscaban pacificar al país que sufría una guerra fratricida entre los llamados Contras y el sandinismo. El bloque opositor al que llamaron Unión Nacional Opositora (UNO) tenía otros tres candidatos más a quienes la simpleza de doña Violeta venció contra todo pronóstico un 2 de septiembre de 1989.

Un total de14 representantes de cada uno de los partidos agrupados en la UNO elegirían la mejor propuesta. El doctor Emilio Álvarez Montalván, un oftalmólogo de renombre, el entonces presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep); el expresidente Enrique Bolaños Geyer y el economista Virgilio Godoy, todos ya fallecidos, llegaron a presentar su candidatura ante el comité elector, además de una mujer: doña Violeta.

Sin largos discursos, ofreció pacificar el país, eliminar el Servicio Militar obligatorio y vender el mejor de sus productos: “reconciliación”. El poco tiempo para una campaña que posicionara conceptos políticos tradicionales, los convenció de que ella era potable y la respaldaron para medirse en las urnas con Daniel Ortega. “La verdad, el país la vio como una madre, una mujer que además sufría la separación familiar por el tema político, ella lo vivió en carne propia y ella doña Violeta, lo entendía muy bien, por eso al oírla, los nicaragüenses encontraban en ella una mujer sincera con buena intenciones”, dijo Juan Sebastián Chamorro a DESPACHO 505.

Las muletas y la banda presidencial

Doña Violeta contaría más tarde lo difícil que fue su campaña, más cuando debía hablar de “perdón y reconciliación” en un país que respiraba con las venas abiertas. Del otro lado, un Ortega que quiso verse renovado, abandonó el uniforme verde olivo, se puso jeans ajustado, camisa y botas de vaquero y se hizo apodar “gallo ennavajado”. Aprovechó además, todas las ventajas del aparato estatal para atacarla con todo. Quiso desprestigiarla acusándola de instrumento del imperio al que es la fecha y culpa de todos los males en el país.

Pero aunque “el gallo ennavajado” llenó plazas, montó a caballo en el Norte del país y hasta bailó Palo de Mayo en la Costa Caribe para ganarse el voto, no pudo con ella. Al amanecer del 26 de febrero de 1990, el 51.4% de los nicaragüenses le decían “No” a Ortega y “Sí” a la propuesta de “paz y reconciliación” de la primera mujer que llegaría a la Presidencia en el país y la primera en llegar a un cargo como ese a través de la urnas en toda América Latina.

Mientras el país era una vorágine de inciertos, ansiedad, alegría y miedo por el día que comenzaba, doña Violeta contó que ese día se levantó primero que nadie en su casa, tomó té y pan y se entregó a sus pensamientos. “Reflexioné sobre la importancia del momento” escribió en “Sueños del Corazón”. Sabía que escribía también una historia monumental, como monumental sería lo que viviría después para cumplirle al país lo que prometió en su campaña.

“Ella jugó un rol clave en ese momento y nade puede negarlo”, reconoció Luis Fley, uno de los comandantes más reconocidos del Frente Democrático Nicaragüense (FDN), que fue la organización armada de la Contra en el Norte. “Pudo haber hecho más pero no contó con apoyo, hubo errores, pero trajo paz al país y sentó las bases para la democracia”, agregó el exrebelde para este reportaje.

El 25 de abril de 1990, dos meses después de aquel histórico día, Violeta Barrios de Chamorro llegaría al antiguo Estadio Nacional de béisbol para que Ortega le entregara la banda presidencial y el poder al que se había aferrado desde hacía 11 años.

Ese día, Doña Violeta se vistió de blanco como solía vestirse para ir a misa. Describió la pieza que usó como “sencilla, bonita y barata” enviada por Aurora Cárdenas, una amiga de años. De joyas, solo se colgó una cadena con una cruz que le heredó una de sus abuelas y acompañó su atuendo con dos muletas que usaba desde hacía tres meses porque se fracturó la rodilla derecha al resbalarse y caerse en su casa, según contó su fallecido yerno Antonio Lacayo en el libro “La difícil transición nicaragüense”.

Las imágenes que la muestran feliz, describen también la simpleza que la acompañó siempre, esta vez frente una de las páginas históricas de mayor peso en Nicaragua y de las que unas 20 mil personas fueron testigos directos y otras miles más desde casa en el país y fuera de él.

“Violeta asume su presidencia en un contexto muy difícil en el cual le tocó conducir al país de una guerra civil de casi 10 años a la paz, puso fin al servicio militar y logró el desarme de la Resistencia Nicaragüense (la Contra )”, comentó a DESPACHO 505 Kitty Monterrey, presidente de la organización política opositora Ciudadanos por la Libertad, CxL.

La dirigente política en exilio obligado también, además destacó que doña Violeta siempre fue consecuente con sus promesas de garantizar libertades públicas e individuales, cercenadas en el país, primero por una prolongada dictadura de casi 40 años y después por quienes le sucedieron en el poder desde 1979 hasta 1990.

“Redujo el Ejército, que pasó de ser un cuerpo armado de un partido, a un Ejército sometido a la autoridad civil al igual que la Policía Nacional, su gobierno también se caracterizó por el respeto absoluto a los derechos humanos y en particular a la libertad de expresión y de prensa. Jamás se encarceló a un periodista o se cerró un medio de comunicación mientras ella gobernó2, señala Monterrey al conversar sobre los mejores aportes de la expresidenta.

Sueños saboteados y un legado hecho añícos

Hace 19 años, Daniel Ortega reconoció el mayor legado de doña Violeta: “Ella logró la reconciliación”, dijo en una entrevista para el documental “La Transición: los años de doña Violeta” del programa Esta Semana de Carlos Fernando Chamorro. Esto, pese a que fue él mismo, quien hizo de todo, para sabotear su quinquenio. Para muestra: desde 1990 al 2006, un año antes que Ortega volviera al poder usando “canjes y trucos políticos de toda especie” su Frente Sandinista promovió 477 huelgas, asonadas y paros violentos, la mayoría cuando doña Violeta gobernó entre 1990 y 1997.

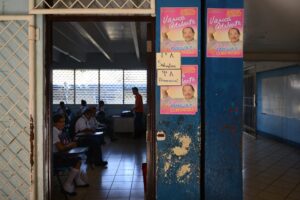

Pero el Ortega de hoy, atornillado al poder desde hace 17 años hizo pedazos ese legado que él mismo le reconoció. Ha vuelto a polarizar el país, ha convertido al Ejército y a la Policía en cuerpos armados partidarios y otra vez ha cercenado las libertades públicas; confiscó el periódico de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal y de doña Violeta, cerró todos los medios de comunicación más y casi 300 periodistas han huido al exilio porque criminalizó el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión.

En Nicaragua, la libertad individual es un bien casi extinto. Los ilegales destierros contra ciudadanos opositores de los que Somoza hizo un escarnio, Ortega los ha convertido en ley, agravándolos con el arrebato del derecho a la nacionalidad. Todo eso, mientras doña Violeta se fue apagando en un país ajeno.

Pocos pueden negar la fortaleza que tuvo esta mujer. Se quedó sin padre bastante temprano, enviudó de forma abrupta y violenta y se propuso hacer una vida política sin manchas. Venció el mal con sencillez y pudo reconciliar a un país en guerra. Nadie puede acusarla de lo indebido, cuando terminó su período se fue a casa igual que como llegó y nunca pensó en volver al poder porque para ella su trabajo estaba terminado.

En el año 2000, ya retirada de la vida pública sus hijos detectaron las primeras señales de un posible Alzheimer, el que fue oficialmente confirmado siete años después. A finales de 2018, mientras el país libraba otra batalla por su libertad y sus derechos individuales, enfrentando a policías y parapolicías armados de un Daniel Ortega que comete acciones reñidas con la ley desde los 16 años con la coartada de ser un revolucionario, doña Violeta sufrió una trombosis que agravó más su salud.

“La presidenta de la paz” como prefiere llamarla Monterrey fue trasladada a Costa Rica por sus hijos exiliados, el 17 de octubre de 2023. Su sobrino, Juan Sebastián Chamorro, lamentó que a su edad y con una grave condición de salud tuviera que vivir un exilio más. “Creo que estaría sorprendida de ver la brutalidad de (Daniel) Ortega”, compartió.

No se puede olvidar que doña Violeta no solo consoló a Murillo en su luto aquel diciembre triste para todos y la arropó en su casa, también tuvo un gesto con Daniel Ortega cuando al día siguiente de perder las elecciones en 1990, le llegó a decir que estuviera tranquila que entregaría el poder. Ese día, Ortega lloró como un niño. “¡Ay muchachito! no te preocupés que vamos a salir adelante y todo se va a solucionar”, lo consoló la presidenta electa, según contó su hija Cristiana Chamorro quien sufrió cárcel por candidatarse para desafiar a Ortega en las urnas en 2021.